人物成就:他是浙大最有名的校长,在他的带领下,中国结束了由外国人垄断气象预报的历史,我们熟知的天气温度单位:摄氏度,就是由他统一命名的。

是我国著名的气象学家、地理学家、教育家;曾担任浙江大学的校长一职;是中国物候学的创始人;是近代地理学和气象学的奠基者。

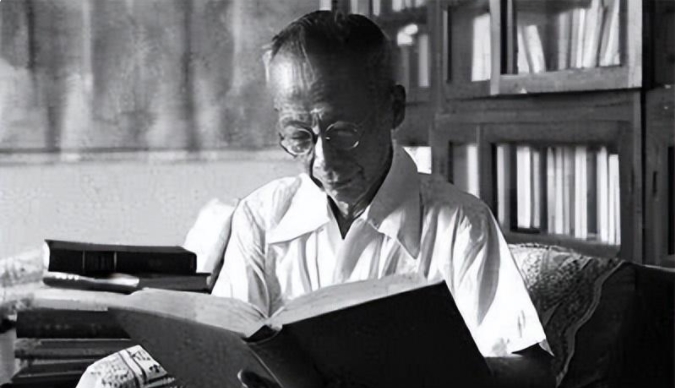

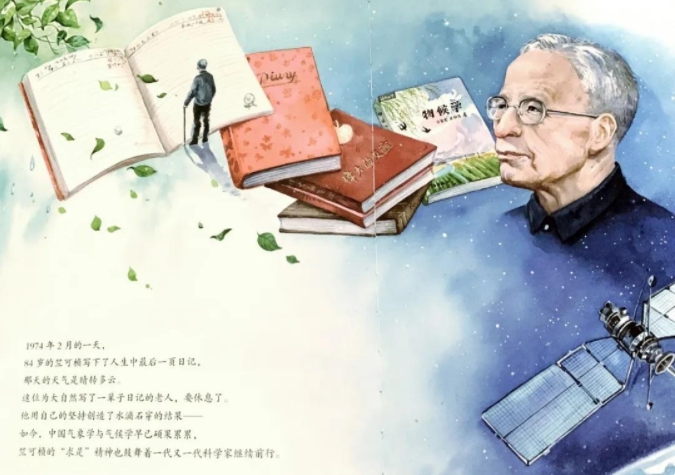

翻开中国近代科技发展史,竺可桢、秉志、侯德榜等诸多老一辈科学家的名字,赫然映入我们的眼帘。竺可桢作为老一辈科学家中的杰出代表,几十年如一日进行气象学研究。他开创了物候学和中国气候变化历史领域的研究,为推进中国气象事业发展殚精竭虑,书写了光辉的科学人生。同时,这也展现出他心系国家农业发展、振兴气象事业的家国情怀。

院士语录:

★大自然即是一册完好教本,一粒花种种入于地,由发芽而至成长、开花、结子,若日日注意考察其生长状况,则所得何尝不胜读一册自然教本也。

★思想同与肌肉,多予训练,并能发达。

★科学的方法,公正的态度,果断的决心,统应该在求学时代养成和学习的。

秉持“科学救国”的初心

竺可桢所处的时代境遇,是其家国情怀形成的现实前提。正如马克思所说,“这是一些现实的个人,是他们的活动和他们的物质生活条件,包括他们得到的现成的和由他们自己的活动所创造出来的物质生活条件”。因而,“任何历史记载都应当从这些自然基础以及它们在历史进程中由于人们的活动而发生的变更出发”。

就竺可桢所处时代而言,他少年时期正处清朝末年,中国逐步成为半殖民地半封建社会,外国列强的侵略、军阀混战,使得民不聊生、生灵涂炭。目睹了这一切,他认为,中国虽然有几千年的文明史,有优良的文化传统,但还是被外国列强欺侮,主要是科学技术不如人。他认识到,要让国家富强起来,不再受外国列强的凌辱,改变国家的落后状况,必须发奋读书,以科学救国。他在上海求学时,学习十分刻苦用功,常常废寝忘食。后来,他考入唐山路矿学堂,通过刻苦学习,在一年半的五次考试中,每次都是全班第一,是学堂里最优秀的学生,连那些傲慢的英国老师对他也刮目相看。

1910年,竺可桢通过了第二届庚款留美考试,与同期的70名考生一起赴美留学。在选择所学专业时,他想到,中国以农立国,万事以农为本,于是,他选择了到美国中部的伊利诺伊大学农学院学习。通过在学校的学习和实际考察,竺可桢看到,美国农业是高度产品化、自动化的,而中国农业还停留在自给自足的小农经济阶段,两者之间相去甚远。他在大学所学的东西,远离了中国农业的现实。1913年夏天,竺可桢大学毕业后,在选择继续深造的专攻方向时,就选择了与农业密切相关的气象学,考入了哈佛大学地学系研读气象专业。

在美国气象学家沃德、麦坎迪的指导下,竺可桢于1915年获得硕士学位。之后,他又申请延长三年学习时间,继续攻读博士学位。在这期间,虽然中国已是辛亥革命之后的民国时期,但仍是军阀混战、民不聊生。这更坚定了竺可桢科学救国的信念。他认为,当时国内政治混乱,前途渺茫,只有先进的科学技术,才能使中国朝着现代社会发展。他积极参加由中国留美学生发起的“中国科学社”的工作,编辑《科学月刊》,利用一切课余时间到图书馆查阅资料,并且把自己的研究目标确立为中国的气候研究。为此,他除了攻读气象、气候、地质、地理学等十多门课程外,还选修了自然科学史。1918年,竺可桢的论文《远东台风的新分类》通过答辩,在获得哈佛大学博士学位后,他毅然决定回国效力。

探索人才培养

作为留学回国的学子,竺可桢怀着满腔的爱国热情,毅然选择到高校执教,想为国家培养更多的人才,以改变中国落后的面貌。1919年,竺可桢留学8年归来后,走上了高校讲台,应武昌高等师范学校(今武汉大学前身)的聘请,到该校教授地理学和气象学。1920年,他又受聘到南京高等师范学校执教。

1921年,南京高等师范学校扩建,更名为东南大学。在竺可桢的倡议下,东南大学成立了地学系。这是中国大学中设立的第一个地学系,竺可桢出任系主任。地学系下设地理、气象、地质、矿物四个专业,其中的气象专业也是中国大学的第一个气象专业。从此,中国开启了自己培养气象专门人才的历史。当时没有教材,他就自己编写《气象学》教材。为引导学生们认识不同高度的空气成分,认识温度、气压,云雾霜雪,雷雨、冰雹,风、风暴与台风等气候现象,他在课堂上由浅入深地把复杂的气象学知识“润物细无声”地传授给学生。除了课堂教学,竺可桢非常重视学生实践能力的培养,并把野外实习作为地学系各科的必修课程。此外,他还在校园里设立了气象测候所,以训练、培养学生的实际工作能力。他在执教的10年中,为国家培养了一大批气象专门人才。

开创气象事业

作为一名气象学专家,为改变中国气象事业落后的面貌,开创中国气象事业新局面,竺可桢精心拟订《全国设立气象测候所计划书》并付诸实施。1928年,竺可桢被任命为中央气象研究所所长。由于当时中国没有统一管理气象工作的机构,因而中央气象研究所就肩负起了双重任务:既是全国气象学术研究机构,同时又是全国气象事业的领导机构。在他的领导下,除进行原来的地面气象观测外,中央气象研究所先后开展了高空气象观测、天气预报和气象广播。同时,该所还开展了物候、日射、空中电气、微尘及地震等观测业务和研究工作。接着,先后在南京、北平等地开展了测风气球、探空气球、飞机探测和气象风筝等工作。

在中央气象研究所成立之前,中国的天气预报主要是由外国人办的气象台在中国发布。1930年元旦,沿海各气象站的管理权力被收回,中央气象研究所正式绘制东亚天气图,发布天气预报及台风警报。从此,中国有了自己领土领海的气象预报。同年,竺可桢带队参加了在香港召开的远东气象会议。会议期间,香港总督和会议会长先后两次举行宴会。在宴会上,中国和另一个国家的席位被安排在末席。竺可桢认为,这是有损中国国格的安排,是令人不能容忍的。他和出席会议的中国成员商量后决定,以不再出席会议的行动表示抗议,并提前乘坐海轮返回上海。经历了这些事情之后,竺可桢更加坚定了独立自主创办中国气象事业的决心。

竺可桢把大量精力和心血投入到北极阁气象研究所的建设和发展中。1932年,北极阁气象所开始了地震的记录,是中国最早的地震台之一。竺可桢还对发展全国气象事业有着宏伟构想。他在《全国设立气象测候所计划书》中阐述了气象与农业、渔业、航海、航空、水利、科学开发、破除迷信的关系,提出在全国各地划区设气象台,视区域大小、地形、人口设气象测候所。按他的计划,10年内,全国应有10座气象台、180个测候所、1000个雨量测候所,为中国的农业、水利、航海、航空、国防等服务。然而,在当时的情况下,这一目标很难在短时间内实现,但他一直在为这一目标的实现不懈努力。他派遣专业人员在海拔3000米以上的峨眉山上开展高山测候;多方筹措资金,在泰山日观峰建立了气象台;派遣相关专业人员在西藏拉萨建立了测候所,开始了对世界屋脊的气象观测。为解决气象工作专业人员严重缺乏的问题,在他的主持下,中央气象研究所先后开办了四期气象学习班,共培训了近百名学员并充实到各级气象部门。

研究气候学与农业生产

新中国成立以后,竺可桢作为中国科学院的副院长,为发展国家的气象事业殚精竭虑,时刻心系气象事业为工农业生产服务。为此,他对物候学、农业气候学和中国历代气候变化进行了开创性研究,作出了卓越贡献。比如,竺可桢在《论我国气候的几个特点及其与粮食作物生产的关系》一文中论述了气候学与农业生产的关系。他指出,植物受气候的限制比人类还要大。以植物而论,在寒带和热带、高山和平原、沙漠和湿地,所生长的草木种类完全不同。一棵树的叶子厚薄多少与叶绿素之分布、综合日光强弱有关。红色光线和蓝色光线的作用就不同。红色光线使细胞生长,蓝色光线使细胞分裂。植物叶绿素之所以能制造各种碳水化合物,其能源依靠太阳辐射能,通过一个地方年总辐射量可以初步推算每公顷或每亩地在假定理想状况下的农作物产量。而除了阳光,温度也是影响农作物生产的重要因素。比如,荔枝、龙眼只产于中国东南地区,茶叶、橘子不过秦岭,热带植物大多数不能经霜。农作物的生长速度,无论是以枝叶根蒂的长度厚度计,还是以农作物的重量计,均以气温为30℃时为最快。气温降至30℃以下时,则温度愈低,生长愈慢,直到5℃左右,大多数作物进入休眠状态。气温若升至30℃以上,生长速度也要递减,气温达到40℃,大多数作物亦停止生长。雨量对于农作物的生长也非常重要。全世界稻米产量大多集中在东亚和东南亚季风区域。历史上,东亚和东南亚水稻产量占全世界总产量的96%,而季风区域夏季的高温和充沛雨量是一个重要因素。在中国,对于农作物收获的影响,雨量比温度更为重要,多半要靠雨量的适时。中国多数地区属于季风气候区,一个特点是雨量集中在夏季温度高的时期;另一特点则是,夏季风来临和退却时期的或迟或早,导致雨量的或少或多。雨量多容易造成洪涝灾害,雨量少又容易造成旱灾。

竺可桢在论文的最后指出,气候既然是目前粮食生产增减的重要因素,我们就需要分析气候如何影响粮食生产,并进一步探讨如何利用一个地方气候的有利因素,减少或免除一个地方气候的不利因素。从这篇论文的字里行间,每一个数据、每一个结论,不仅让我们看到竺可桢阐释与分析的严谨性、科学性,更能看到他作为一个气象学专家对于国家农业生产的关切情怀。竺可桢的这篇论文,积几十年的研究成果,三易其稿,可见他对气候研究着力之深,对国家及农业发展的关心之切。这不仅是一篇严谨而专业的科学论文,而且是他心系国家农业发展、振兴气象事业的家国情怀的真实写照,同时也是推进中国农业生产高屋建瓴的重要文献。

竺可桢等老一辈科学家的科学人生与家国情怀,不仅推进了中国科技、教育、文化、工农业生产和其他各项事业的发展,而且激励着一代又一代科技工作者热爱祖国、献身科学、服务社会。

人物生平

少年英才

1890年3月7日,竺可桢出生于浙江绍兴东关镇(今属浙江省绍兴市上虞区)一个小商人家庭。童年起,学习勤奋,并萌生爱国思想,敬佩宋代诗人陆游和明代学者王阳明等人的学识和思想。 竺可桢幼时聪明好学,从2岁开始认字。

1905年以各门功课全优的成绩从小学毕业,当年秋季入上海澄衷学校,以品学兼优,为人热情正直,被同学推为班长。

1908年春,同学要求撤换不称职教师举行罢课,学校一度停办,竺可桢乃于暑假后转入复旦公学学习。

1908年,美国国会正式通过退还部分“庚子赔款”,将中国留学潮引向美国。此时的竺可桢,正就读于唐山路矿学堂(今西南交通大学),他“最热烈的希望是要出洋到欧美”。

1909年,竺可桢考入唐山路矿学堂(今西南交通大学)学习土木工程,学习成绩居全班第一。

美国留学

1910年,竺可桢考取第二期留美庚款公费生,他因中国是以农立国,遂选入伊利诺大学农学院学习。毕业后,即转入哈佛大学地学系,潜心研读与农业关系密切的气象学。

1914年,在美国康奈尔大学留学的任鸿隽、杨铨等人提议组织一个科学社,并创办杂志向国内介绍科学知识和科学思想。不久,科学社及其刊物就随其创办人一同转到了哈佛大学。

1915年10月,科学社正式定名为“中国科学社”。竺可桢成为“中国科学社”第一批成员,并积极参与社务活动。他从《科学》第2卷第2期发表文章以后,成为《科学》杂志最重要的作者之一。

1915年,竺可桢获得哈佛大学硕士学位后,留在哈佛继续深造竺可桢也是中国科学社最重要的领导人之一。由留美学生创建的中国科学社及其刊物《科学》杂志,使科学救国思想的宣传有了相对固定的阵地和代表人物,并最终促使科学救国思潮的形成这期间,他先后发表了《中国之雨量及风暴说》、《台风中心之若干新事实》等多篇论文。

1917年,被接纳为美国地理学会会员,并获伊麦荪奖学金。

1918年,竺可桢以论文《远东台风的新分类》获哈佛大学气象学博士学位,随即怀着一腔报国为民的激情,于秋季返回阔别了8年的祖国。

回国研究

竺可桢回国后,不受官职厚禄,先受聘到武昌高等师范学校讲授地理和天文气象课。他自编讲义,内容新颖、丰富,体现了当时最先进的地理和气象学说,还在课外带领学生参观实习,深得同学爱戴。他的教学成绩与负责精神,也深为校方重视。

1920年秋,竺可桢改至南京高等师范学校,讲授气象学、地理学等。这年冬天,在南京师范学校的基础上,开始筹建东南大学,1921年竺可桢任地学系主任。在此期间,发表了有关东南亚台风、天气型、历史上气候变迁和阐述发展科学地理学等一系列专著,并当选为中国科学社讲演委员会主任(1923年)、中国气象学会首届理事(1924年)、副会长(1925年)等职。后因东南大学领导闹派系,竺可桢自1925-1926年曾转任商务印书馆编辑、南开大学教授各一年。

1927年,重返东南大学任地学系主任。期间曾受中国科学社派遣,至东京出席第三届泛太平洋科学会议。

1928年,应中央研究院蔡元培院长之聘,在南京北极阁筹建气象研究所,辞去中央大学地学系主任职务,任气象研究所所长。出版了所著的中国第一本近代《气象学》。自此至1936年4月,全力创建北极阁气象台的地面和高空观测、天气预报和气象广播等业务,推动全国气象台站建设,培训气象人才,带头开拓气象研究,8年中发表论著约50篇。

1929年起,屡次被选任为中国气象学会会长。

1933年,参加第五届泛太平洋科学会议中国代表团做首席代表。

1934年,与翁文灏等发起成立中国地理学会。

1935年,派人设立拉萨测候所,被选为中央研究院评议员。

1936年,任浙江大学校长(兼气象研究所所长)。

抗战爆发,敌焰迫近杭州时率校西迁江西泰和。西迁中,电告教育部并建议将存浙文澜阁四库全书内迁。获同意,由浙江大学协助运存贵阳。

1938年,敌骑入赣,率校再迁广西宜山,倡立“求是”校训。

1939年冬,敌骑犯桂,12月率校迁黔北。

1940年初定居遵义、湄潭,直至1946年夏复员返杭。正当竺可桢忙于勘察第三次迁校新址时,他的次子竺衡和夫人张侠魂相继病逝,竺可桢在这突来的打击下,以极大坚毅忍住精神创痛,顺利完成了迁校任务。至此6年中,竺可桢锐意发展浙江大学,开展科学研究,提高学术与教学水平,扩充院系,设分校,培植良好学风,使浙江大学声誉大增。

1940年3月15日,竺可桢与陈汲在重庆举行婚礼。

1940年12月14日,陈汲生一女孩,小名毛毛,大名竺松。

1946年,组织浙江大学迁回杭州,增设医学院。他本人被选为国际气象学会气候学委员,作为中国代表团成员之一出席联合国教科文组织成立大会。

1947年,“于子三案”发生,而围绕所谓“于子三系自杀”的定谳,竺可桢与国民党当局几成决裂之势。而围绕安葬和纪念于子三,竺可桢亦与“学运”方面发生摩擦,几乎受到“杯葛”。

1948年,被选为中央研究院院士。

1949年4月下旬,婉拒教育部长杭立武电催赴沪去台,只身赴沪暂居。7月应邀至北平参加全国自然科学工作者代表会议筹备会、全国教育工作者代表会议筹备会。8月先后参加人民政协筹备会议及中国人民政治协商会议第一届全体会议。在讨论制订《共同纲领》过程中,提出专列发展自然科学一条的建议,被采纳。10月1日参加中华人民共和国成立大典。被任命为中国科学院副院长,主要分管自然科学研究方面的组织领导工作。根据国家关于科学研究工作的方针,竺可桢广泛征求意见,制定调整、建立研究机构的原则,并组织实施;选聘研究人才,组织与高等院校的合作,大力开展科学研究工作。

中华人民共和国成立以后,竺可桢一直担任中国地理学会理事长,亲自主持筹建中国科学院地理研究所。

晚年生活

1949年11月,新中国成立后仅1个月,中国科学院即宣告成立。中国科学院成立以后,竺可桢被任命为副院长、生物学地学部主任,主要负责地学、生物学领域的学术组织与领导工作。

1950年,当选为中华全国自然科学专门学会联合会全国委员会委员、中华全国科学技术普及协会副主席。

1953年,开始冬小麦的物候观测工作,继而又进行了棉花、水稻的物候观测。

1955年,选聘为中国科学院院士(学部委员),兼任生物学地学部主任。

1955年6月,时任中科院院长郭沫若在学部成立大会的报告中,正式提出了要在院内设置一个“综合考察工作委员会”,专门负责综合性的考察工作,以适应全院日益繁重的综合考察任务。

1956年1月1日,在竺可桢的推动下,“综合考察工作委员会”正式成立,竺可桢亲自担任了委员会主任。

1957年起,把农作物物候的观测工作推向了全国。

1961年,在竺可桢的指导下,由中国科学院地理研究所主持建立了全国物候观测网,制定了物候观测方法(草案),确定国内共同物候观测种类。

1962年6月,他以72岁高龄加入中国共产党。

1963年,他联合其他科学界代表由他领衔向人民代表大会呼吁开展自然保护工作。

1964年,竺可桢发表了《论我国气候的特点及其与粮食生产的关系》,分析了光、温度、降雨对粮食的影响,提出了发展农业生产的许多设想。毛泽东看到此文非常高兴,专门请竺可桢到中南海谈。对他说:“你的文章写得好啊!我们有个农业八字宪法,只管地,你的文章管了天,弥补了八字宪法的不足。”

文化大革命期间,他是中科院唯一一个可以不参加中科院党组活动的党员副院长,由于周恩来的保护,他没有直接受到暴力冲击。整个“文革”期间,他既没有受到正面批判斗争,也没有遭到抄家之祸。

1972年前后,当时文化大革命尚未结束,中国科学院的领导体制很不健全,一些领导人不便对外,竺可桢与吴有训副院长一起,承担了大量工作,为发展当时民间外交和沟通对外科技合作发挥了重要作用。

1974年2月7日去世,享年84岁。

本文来自【中国社会科学网】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

【文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系765536098@qq.com,我们会立即删除或作出更改。】:感动我们网 » 竺可桢:开气象学之始,创建“东方剑桥”的浙大校长

中国现代气象学的伟大奠基人叶笃正:让风云不再“变幻莫测”

中国现代气象学的伟大奠基人叶笃正:让风云不再“变幻莫测” 最后解密的两弹元勋,中国核武器的众帅之帅朱光亚

最后解密的两弹元勋,中国核武器的众帅之帅朱光亚 中国高温合金之父师昌绪为中国战机造出“心脏”主动脉!

中国高温合金之父师昌绪为中国战机造出“心脏”主动脉! 中国稀土之父徐光宪 独创稀土萃取法,打破西方稀土矿定价权

中国稀土之父徐光宪 独创稀土萃取法,打破西方稀土矿定价权 中国粒子加速器之父谢家麟:创新是没有终点的旅程

中国粒子加速器之父谢家麟:创新是没有终点的旅程 中国半导体奠基人黄昆,治学之路与育才传奇,启迪当代教育的璀璨星光

中国半导体奠基人黄昆,治学之路与育才传奇,启迪当代教育的璀璨星光 两弹一星元勋杨嘉墀:用11名俘虏换他回国,日后成就让美国后悔

两弹一星元勋杨嘉墀:用11名俘虏换他回国,日后成就让美国后悔 人民科学家创吴文俊:创“中国方法”,寻数学之“道”

人民科学家创吴文俊:创“中国方法”,寻数学之“道”

竺老就是郑强口里一直心心念念的那个浙大老校长,地位不是一般的高

挺奇怪的,为什么民国时期出了那么多大师级专家?而现在好像不如!

初一语文课本有《卓越的科学家竺可桢》

那时这些人真的伟大,不求财不求利。现在都向钱看,学问是第二职业,所以没有大师级人物出现

竺可桢!伟大的科学家!他克服一切困难,坚定的留在新中国,为新中国的气象事业创造了不可磨灭的功劳!

经受了那诸多打击和困境,还能做研究,心力心志坚强啊

向这些祖国的栋梁之材,国家的功臣点赞鼓掌!

民国出大师现在都是出专家。

知识分子家庭,国之栋梁,应该受到关照。

向伟大的气象院院士竺可桢致敬